市街化調整区域で建築許可を取得したいと考えたとき、「なぜこんなにも手続きが煩雑なのか」「実際に自分の土地が建築可能か分からない」と悩む方は少なくありません。現実には、全国の市街化調整区域に該当する面積は【国土の約18%】を占め、愛知・千葉・福岡など都市周辺を中心に、今も新たな住宅や店舗のニーズが高まっています。

しかし、都市計画法や各自治体の条例により、建築が認められる条件や申請に必要な書類は厳格に定められています。例えば、申請に失敗してしまった方の多くは「調整区域と非線引き区域の違いを誤認」「開発許可との混同」「農地転用の手続きを失念する」など、基本的なポイントでつまずいているのが現状です。

無駄な申請費用や手間を防ぐには、「どの区域で」「何を」「どう申請すればいいか」という正しい情報の把握が最も重要です。この記事では、市街化調整区域の制度背景から判別基準、許可申請の流れや費用の目安、失敗事例までを、経験豊富な専門家が公的データに基づいてわかりやすく解説します。

「知らないままでいると、土地の資産価値が大きく下がってしまうことも…」

最後まで読むことで、「自分の土地がどこまで活用できるか」「安全かつスムーズに建築許可を取得する具体的な方法」がはっきり見えてきます。

- 市街化調整区域における建築許可の全体像

- 市街化調整区域で建築許可が必要かどうかを見極めるポイント – 概要と判断基準、最新法令への対応

- 市街化調整区域で建築許可申請を行う流れ – 必要書類・申請費用から期間まで実践的に解説

- 市街化調整区域の建築許可要件とクリア方法 – 住宅・店舗・倉庫など建築対象別に詳しく解説

- 市街化調整区域で建築許可申請をする際に後悔しない要点 – 実際のトラブル事例と生活インフラ課題

- 市街化調整区域における建築許可の法的基盤と自治体運用の違い – 都市計画法・条例の比較徹底解説

- 市街化調整区域での建築許可申請の実例と専門家のアドバイス – 成功・失敗パターンから学ぶ

- 市街化調整区域で建築許可を取得する際のQ&A – 費用・期間・再建築条件など実践対応

- 市街化調整区域で建築許可を進めるためのチェックリストと相談窓口案内 – 事前準備から申請後まで

市街化調整区域における建築許可の全体像

市街化調整区域は都市計画法に基づいて指定され、主に住宅や商業施設などの建築行為が厳しく制限される地域です。開発や建築による無秩序な都市拡大を防止し、計画的なまちづくりを行うために設定されています。建築許可は原則として不要ではありませんが、一定の条件を満たした場合には取得が可能です。区域の性質や土地の現状により、許可申請の流れや必要書類、審査の基準も異なります。住居の建設、土地活用の計画、不動産の売買を行う際は、地域ごとの制限や認められる建物の種類を十分に理解し、慎重に手続きを進める必要があります。

市街化調整区域の目的と都市計画上の位置づけ

市街化調整区域は、都市の計画的発展を目指し、市街化を誘導しない地域として設定されています。その主な目的は、無秩序な市街地の拡大を防止し、周辺の農地や自然環境の保全を図ることにあります。都市計画法により厳格に用途が制限され、開発許可や建築許可が必要となるのはこのためです。

主な法的根拠

-

都市計画法第7条による区域区分

-

第34条、第43条での特例措置

建築や開発を検討する際には、まず市区町村もしくは都道府県の担当窓口で最新の区域情報や許可条件を確認することが重要です。

市街化区域、非線引き区域との違い

市街化区域・調整区域・非線引き区域の違いを分かりやすくまとめました。

| 区域名 | 建築行為の制限 | 新築住宅の建設 | 開発許可・建築許可 |

|---|---|---|---|

| 市街化区域 | 制限が少なく住宅可 | 可能 | 建築確認のみ |

| 市街化調整区域 | 原則厳しく制限 | 原則不可 | 条件付きで許可必要 |

| 非線引き区域 | 個別市町村の判断多い | 条件により可能 | 条例に準ずる |

区域ごとに用途や建築確認申請の可否、申請フローが異なります。特に市街化調整区域では、再建築や土地活用を考える際に追加の審査や書類提出が求められることが多いです。

既存宅地や線引き前宅地の特例を含む区域別の取扱い

調整区域内でも、過去に既存宅地や線引き前から宅地利用が認められていた土地には特例的な運用が存在します。

-

既存宅地特例:1970年の都市計画法施行時、すでに宅地だった土地は個別の要件を満たせば住宅建築が認められるケースがあります。

-

線引き前宅地:線引き以前から宅地として使われていた場合、一定の条件下で継続的な建築行為が可能です。

ただし自治体により認定基準や証明方法が異なるため、具体的な適用可否は事前相談が欠かせません。

市街化調整区域に多い土地の種類と現状

調整区域に指定されている土地には、さまざまな特徴があります。

-

農地や田畑:耕作放棄地も多く、農地転用の許可が別途必要となる場合があります

-

森林・山林:自然環境保護の観点から開発が厳しく制限されることが一般的です

-

遊休地・空き地:活用されていない土地も多く、用途変更や新たな施設建設には開発許可が求められます

調整区域での土地活用を考える際は、まず土地の現状と法的な規制内容を正確に把握し、状況に合った活用方法を検討することが重要です。農地や山林であれば、宅地転用や事業用施設の建設は難易度が高まり、費用や期間も想定以上にかかる点に注意しましょう。

このように、市街化調整区域での建築や土地利用には多くの制限が伴います。各種許可の取得や相談の流れ、許可要件を整理し正しい手順を踏むことで、安全かつ効率的に活用を進めることができます。

市街化調整区域で建築許可が必要かどうかを見極めるポイント – 概要と判断基準、最新法令への対応

市街化調整区域は都市計画法に基づき原則として建築や開発が厳しく制限されるエリアですが、一定の条件を満たすことで建築許可が得られる場合があります。判断の第一歩は「自分の土地がどの用途地域に該当するかを自治体で確認すること」です。さらに、土地の状況や用途、所有者の属性によって許可が必要かどうかが変わります。最新の法令や自治体条例に適合しているかを細かくチェックしてください。判断ミスが後悔や損失につながるため、事前の情報整理が重要です。

建築許可が不要なケース – 仮設建築物や法的に除外される例を具体例付きで紹介

建築許可が不要となる主なケースには、仮設建築物や小規模な農業用倉庫、特定用途の付属屋などがあります。例えば、仮設の資材置き場や必要最小限の農業施設は場合によって申請が省略されることも。

以下のような条件に該当すると許可不要となる場合があります。

-

一時的利用を前提とした仮設建築物

-

農家が自己所有地に建てる面積制限内の物置や倉庫

-

都道府県知事が認める特例建築物

ただし、具体的な要件や基準は地域や条例ごとに異なります。自治体や専門機関に相談し、不要と誤認しないようチェックが必要です。

建築許可が必要な条件と都市計画法34条・43条の適用範囲 – 条文の具体的運用と自治体条例の影響

市街化調整区域で建築行為を行う場合、原則として「都市計画法43条」による建築許可が必要となります。ただし、例外的に都市計画法34条の許可要件を満たす場合に限り建築が認められることもあります。これらの定めは、家族専用住宅(分家住宅)、公益性の高い福祉施設や医療施設など、地域の計画に合致した建物に限定される傾向があります。

主な要件例:

-

都市計画法34条:一定要件下で例外的に建築許可可

-

都市計画法43条:原則的に建築許可が必要

-

自治体条例:地域特性に合わせた追加基準や制限あり

土地の用途や所有者の親族関係、公益性など複数の条件を組み合わせて判断されるため、事前相談と書類準備が申請成功のカギです。

建築許可と開発許可の違い – 両許可の目的、必要性、申請フローの違いを詳細に説明

建築許可と開発許可は本質的に目的も申請フローも異なります。建築許可は「特定地で建築物そのものを建てる許可」であり、開発許可は「土地の区画形質の変更や大規模な宅地造成等の開発行為」を対象としています。

| 項目 | 建築許可 | 開発許可 |

|---|---|---|

| 対象行為 | 建築物の建築 | 土地の区画・造成・宅地化 |

| 根拠法令 | 都市計画法43条等 | 都市計画法29条等 |

| 許可の発行主体 | 市町村や知事 | 都道府県知事や市町村 |

| 申請時の主な必要書類 | 設計図、現況図など | 開発行為計画書等 |

| 期間・審査の違い | 比較的短期間で完了 | 審査が厳しく数か月以上かかる |

開発行為を伴う場合は両方の許可が求められるケースもあります。申請の際は、計画内容を整理し、関係書類と審査機関ごとの要点を押さえることでスムーズな許可取得につなげましょう。

市街化調整区域で建築許可申請を行う流れ – 必要書類・申請費用から期間まで実践的に解説

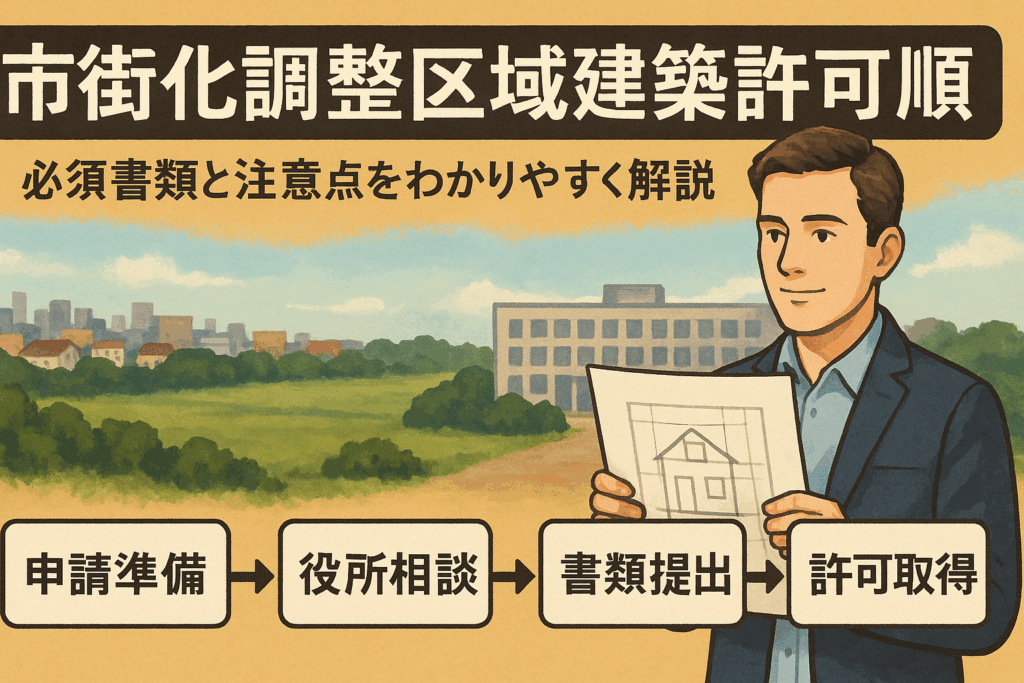

申請プロセス全体像 – 事前相談、申請書類準備、審査、許可取得までの流れをわかりやすく

市街化調整区域で建築許可を取得するには、明確な手順を踏む必要があります。まず行うべきは、自治体の担当窓口に事前相談を申し込むことです。この段階で土地の用途や建築予定の建物について確認し、自治体ごとの許可条件や必要な書類、申請の流れを教えてもらうことができます。その後、指示に従い書類を準備・作成し、指定の窓口へ申請を行います。受理後は開発審査会などの審査プロセスを経て、許可が下りるまで進行状況が通知されます。

事前相談で得た最新情報や地域独自の運用規定に沿った手続きを心がけることで、無駄な手戻りを防ぐことができます。

各申請段階での注意点と自治体窓口の対応ポイント

-

事前に必要書類を確認し、最新の様式や所在地情報を正確に記載する

-

事前相談で土地が建築対象かどうか、許可のハードルを自治体に必ず確認する

-

申請内容に不足や誤りがある場合は追加資料の提出を求められることも

-

自治体ごとの審査基準や条例、申請先窓口の違いにも注意する

こうした点を踏まえておくことで、行政からの連絡や指摘にも迅速に対応でき、建築許可証をスムーズに受け取ることができます。

建築許可申請に必要な書類のリストと入手方法 – 手続きで見落としやすい書類を重点解説

建築許可申請時に求められる主な書類は下記の通りです。

| 書類名 | 入手方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 建築許可申請書 | 自治体の窓口または公式サイトからダウンロード | 最新様式で提出する |

| 設計図・配置図 | 建築士に依頼し作成 | 規定の縮尺・方位表示が必要 |

| 土地登記事項証明書 | 法務局で取得 | 最新情報を用意 |

| 開発行為許可書(該当時) | 関係部局で発行 | 開発許可が事前に必要な場合のみ |

| 委任状 | 所有者以外が申請する際に必要 | 書式間違いに注意 |

| その他、自治体指定の資料 | 事前相談時に確認 | 環境報告書や近隣同意書など |

設計図や開発許可証は見落としやすいポイントです。自治体によって必要資料や要求される内容が変わるため、必ず事前相談で最新の要件をチェックしましょう。

申請費用の具体例と許可までの標準期間 – 地域差や追加手続きが及ぼす影響についても解説

申請費用や許可までの期間は自治体や案件ごとに異なりますが、多くの場合の目安は下記のようになります。

| 費用区分 | 概要 | 相場 |

|---|---|---|

| 建築許可申請手数料 | 自治体ごとに設定 | 約3~10万円 |

| 開発許可申請費用 | 必要な場合 | 約10~50万円 |

| 必要書類取得費用 | 登記事項証明書等 | 数千円程度 |

| 設計・測量費 | 建築士への依頼 | 10万円以上 |

標準的な建築許可取得の期間は書類受理後2~3か月が目安です。ただし、開発許可が必要な場合や補正指示が多いケースでは、最長で半年程度かかることもあります。

追加手続きとして農地転用や近隣住民の同意取得が必要な場合もあるため、事前のスケジュール確認が重要です。申請後は進捗状況を把握し、自治体からの連絡には迅速に対応しましょう。

市街化調整区域の建築許可要件とクリア方法 – 住宅・店舗・倉庫など建築対象別に詳しく解説

市街化調整区域は原則として建築が制限されている区域ですが、一定条件を満たせば住宅や店舗、倉庫なども建築が可能です。建築対象ごとに異なる許可要件や、クリアのための具体的な方法を理解することが重要です。例えば、地域や自治体によって異なる条例や運用基準があるため、事前確認と計画的な申請プロセスが成功のカギとなります。

建築許可取得には用途や地域・所有状況に応じた手続きが求められ、それぞれの条件を整理することが第一歩となります。

建築可能な建築物のカテゴリーと条件 – 用途別の許可条件と最新の運用例を紹介

市街化調整区域で建築可能な建物は、用途や所有者の状況によって大きく分かれます。主なカテゴリー別の許可条件は下記の通りです。

| 建築物カテゴリー | 主な許可要件 | 留意ポイント |

|---|---|---|

| 住宅(自己居住用) | 既存宅地・親族分家・一定の居住実績 | 3親等以内の親族要件、再建築の可否 |

| 店舗・事業用建物 | 地域産業振興や公益性が認められる場合 | 公共性・地元需要に応じた計画 |

| 倉庫・工場 | 地域活性化や農産物生産支援関連 | 跡地活用・農業貢献度の審査 |

特定条件下ではプレハブやコンテナハウス、小規模な医療・福祉施設も認められることがあります。ただし、自治体ごとで土地活用の考え方が異なるため、都度確認がおすすめです。

住宅建築の特例要件と既存宅地の活用方法

住宅の建築については、既存宅地証明や分家住宅建築が代表的な許可取得事例です。とくに「都市計画法34条11号」の既存宅地特例を活用する場合、1970年代以前の宅地で一定の利用実績が確認できる土地であれば、建築許可が下りるケースが多くなっています。

また、親族分家(3親等以内)の場合も条件を満たせば住宅建築が可能です。事前に自治体窓口へ相談し、家系図や居住要件を証明できる書類の準備が重要です。

住宅の再建築にも条件が設定されており、過去の住宅が正規に建築されていた証明や現行基準の適合性が問われます。既存宅地の確認申請は慎重な書類作成が必要です。

農地転用の手続きと連携許可 – 農業委員会の許可要否と申請プロセスを詳述

市街化調整区域における土地の多くは農地であり、建築前に農地転用の許可が不可欠なケースも多いです。代表的な農地転用の流れを整理します。

- 農地法第5条に基づき、農地転用申請を実施

- 農業委員会または都道府県知事への許可申請

- 申請には土地の区画図、用途計画書等が必要

- 許可後に都市計画法上の建築許可申請へ進行

特に市街化調整区域では、「農地転用の許可⇒建築許可」と段階的に進めるのが一般的です。申請の精度や必要書類の不備は手続き期間の長期化を招くため、準備段階での細心の注意が求められます。

特例措置や条例緩和事例の紹介 – 最近の地域別緩和策や成功事例も網羅

近年は多くの自治体で市街化調整区域に関する条例緩和や特例措置の適用事例が増加しています。例えば、人口減少対策や地域の生活インフラ強化のため、宅地転用や店舗・医療施設の建築を限定緩和する動きがみられます。

| 地域 | 緩和の主な内容 | 実施例 |

|---|---|---|

| 愛知県 | 分家住宅・医療施設・小規模店舗建設の基準緩和 | 家族分家での新築許可 |

| 福岡県 | 小規模福祉施設の新規建築容認 | 地元高齢者施設の設立 |

| 千葉県 | 事業用地の用途転用容認 | 農産物直売所の建築 |

このような条例緩和は定期的に見直されるため、計画初期段階で自治体が公開している最新運用基準を確認し、個別に最適化した申請戦略を立てることが成功の近道です。

市街化調整区域で建築許可申請をする際に後悔しない要点 – 実際のトラブル事例と生活インフラ課題

インフラ未整備による水道・下水道・電気等の課題と対策

市街化調整区域では、都市インフラが十分に整備されていないケースが多く、水道や下水道、電気、ガスの確保に苦労することがあります。特に住宅や施設の新築を計画する際、周辺に公共水道が通っていなければ自費で井戸や浄化槽といった対策を講じる必要があります。

下記の一覧は主なインフラ課題と対策方法です。

| 課題 | 詳細 | 主な対策 |

|---|---|---|

| 水道 | 公共水道未整備 | 井戸設置や簡易水道の引込 |

| 下水道 | 公共下水施設なし | 浄化槽設置・定期清掃 |

| 電気 | 電力供給の遅延 | 電気会社と個別交渉 |

| ガス | 都市ガス導入不可 | プロパンガス利用 |

近隣地域との協力や自治体への相談も重要です。早い段階でインフラ関連の費用や工期を把握し、後悔や予算超過を回避しましょう。

建て替え可能な既存宅地の制限と事例分析 – 法定許可者や用途制限について解説

市街化調整区域では、以前から住宅が存在した「既存宅地」でも無条件で建て替えできるとは限りません。都市計画法43条に基づき、自治体や都道府県知事の許可が必要であり、建築物の用途や延べ面積、居住者要件などにも厳しい制限が設けられるケースが多いです。

主な用途制限には以下があります。

-

住宅の再建築時は原則として自己居住用に限って許可

-

親族でも三親等内までの居住に限定される場合

-

店舗や倉庫、事業用建築物は用途や面積に応じて個別審査

-

開発許可が別途必要になることも

リストでよくある制限内容を整理します。

- 許可取得には用途が判断要因

- 敷地の面積・形状が基準に適合していること

- 既存宅地証明や住民票などの証明書類が必要

- 農地転用の場合は別途手続きが必須

法令や条例の違反が問われることがあるため、申請前に自治体や専門家へ相談し、法定許可者の指示に従い進めることが不可欠です。

土地売却のリスクと資産価値低下の原因 – 評価減、相続評価への影響を含む詳細説明

市街化調整区域の土地は建築許可や用途制限により、周辺市街化区域と比べて流動性が低くなりやすい傾向があります。新たに住宅や施設を建てられない場合、転売や資産運用が難しくなり、相場よりも評価が減少しやすいです。

下記のテーブルで主なリスクと原因を整理します。

| リスク | 原因 | 影響範囲 |

|---|---|---|

| 資産価値減少 | 建築許可が困難 | 土地評価額が下落しやすい |

| 売却困難 | 利用目的が限定 | 買い手の需要減少 |

| 相続評価減 | 相続税評価額低下 | 相続人の税負担軽減も |

相続時や売却時は、調整区域であることに加え、建築制限の有無や既存宅地の扱いが重要な判断基準となります。 事前に都市計画の指定や用途制限、近隣の取引事例も調べ、リスクを見越した資産計画を立てましょう。

市街化調整区域における建築許可の法的基盤と自治体運用の違い – 都市計画法・条例の比較徹底解説

市街化調整区域は都市計画の方針に沿って新たな開発や住宅建築を抑制する区域として設定されています。多くの場合、都市計画法の規定により建築行為には厳しい制限が設けられていますが、自治体ごとに条例や独自の基準が設けられていることも一般的です。建築許可の条件や運用は都道府県・市区町村単位で異なるため、各種要件の把握が重要となります。

下記の表に、主な法的根拠や自治体ごとの主な違いをまとめました。

| 区分 | 都市計画法上の取扱い | 代表的な自治体運用 | 例外や特例事例 |

|---|---|---|---|

| 市街化調整区域 | 建築原則禁止・開発行為要許可 | 家を建てる場合等は事前相談必須 | 分家住宅・農家住宅は条件付き許可 |

| 条例 | 独自の追加規定あり | 審査基準が緩和される例も | 災害復興等は特例適用も |

このように、建築許可には法律だけでなく自治体施策が強く影響します。有効な土地活用や申請準備のため、該当地域の最新要件と運用状況の事前確認が不可欠です。

都市計画法34条・43条・60条の法的解釈と改正動向

市街化調整区域での建築許可に直結するのが都市計画法34条と43条、そして60条です。特に34条では例外的に建築が認められるケースが細かく定められており、分家住宅・公益施設・既存住宅の建替えなどが含まれます。

43条は、建築行為に対する許可制度や手続き、審査事項について具体的に規定しており、60条は違反時の罰則を明示しています。

主なポイントは以下の通りです。

-

34条:開発許可の例外規定、個別許可・条件明示

-

43条:建築確認申請の要否や審査手続き

-

60条:違反時の罰則規定と対応措置

-

近年の改正では、新たな公益性や地域防災への対応も重視

都市計画法の運用は時代によって変化するため、最新の法改正動向や国土交通省通知の有無も確認しましょう。

地方自治体の条例違いと主な都道府県の運用事例 – 代表的な自治体の判断基準比較

地方自治体ごとに条例と運用基準は異なり、建築許可取得の難易度には大きな差が出ます。自治体によっては市街化調整区域でも特例許可や緩和措置が設定され、家屋や事業用施設の建築が認められることがあります。

代表的な都道府県での主な運用例を挙げます。

| 都道府県 | 主な運用方針 | 特色的な基準例 |

|---|---|---|

| 愛知県 | 分家住宅・農家住宅の条件明確化 | 相続・家族用の場合は緩和措置あり |

| 千葉県 | 条件次第で宅地化容認 | 公共インフラとの調和重視 |

| 神奈川県 | 独自の生活利便施設基準 | 地域コミュニティ維持目的も考慮 |

| 福岡県 | 調整区域のまま再建築検討可 | 地域審査会による柔軟判断 |

自治体ごとに相談窓口や事前協議が推奨されていて、現地調査や周辺住環境の影響なども意識されています。

開発審査会の役割と判例から見る許可審査の実態

開発審査会は、建築や開発許可判断において重要な役割を担っています。審査会では都市計画法や条例に照らし、申請内容が公益確保や地域保全に適合しているか具体的に審査されます。

主な審査会の役割

-

建築・開発許可に関する個別案件の審査

-

特例許可や例外項目の認定

-

住民や地域団体からの意見聴取

-

合理性や公平性を重視した判断

過去の判例では、分家住宅申請で家族構成や過去の利用実態が重視されたケースや、公益施設建築で地域メリットが要件となった事例があります。申請には、計画書類の精密さや地域合意形成も必要となるため、専門家への相談や事前準備が成功へのカギとなります。

市街化調整区域での建築許可申請の実例と専門家のアドバイス – 成功・失敗パターンから学ぶ

申請成功事例の詳細 – 計画立案から許可取得までのポイント

市街化調整区域での建築許可申請に成功した事例をもとに、重要なステップを整理します。具体的には、しっかりとした事前計画と自治体との連携がカギとなります。以下の表は申請成功時によくみられる要点です。

| ステップ | ポイント | 解説 |

|---|---|---|

| 1 | 事前相談 | 初期段階で自治体や行政書士に相談し、必要書類一覧や対象区域か確認 |

| 2 | 土地用途確認 | 公共施設、市街地に近いか、既存建築物の活用可能性などを調査 |

| 3 | 要件整理 | 都市計画法34条・43条など法的要件を精査し、条件を整理 |

| 4 | 申請書類準備 | 所有権証明、建物計画図面、周辺住民同意書等、抜け漏れなく用意 |

| 5 | 自治体との調整 | 追加資料の指示や補足説明に迅速かつ丁寧に対応 |

| 6 | 審査会での説明 | 理由書を持参し、公益性や必要性を説明(特例に該当する場合) |

| 7 | 許可取得 | 許可書受領後、建築確認など後続手続きも着実に進行 |

この流れを外れると不許可リスクが高まるため、段階的な進行管理が不可欠です。

申請失敗例とよくある原因分析 – 誤解や書類不備、自治体対応の課題

失敗例では、市街化調整区域の建築許可で下記のミスが目立ちます。要注意ポイントに沿って申請準備を進めることが重要です。

- 法令・条例理解の不足

都市計画法や自治体独自規制の把握不足で、本来許可対象外だった物件も多いです。

- 書類不備・提出ミス

必要書類に漏れや誤記があり、申請が受理されない、審査で差し戻されるケースが頻発します。

- 自治体相談怠慢

自己判断のみで申請を進め、現場調査や周辺住民への説明が不十分なため、自治体判断で却下となる事例も。

- 誤った情報への依存

インターネット上の不正確な情報をもとに進め、無駄な費用や時間を浪費した失敗事例も見受けられます。

以下はよくある失敗の要因です。

| 失敗要因 | 内容 |

|---|---|

| 法令誤認 | 自治体ごとに異なる規制・例外の理解不足 |

| 不備書類 | 書類漏れや記載ミス、求められる追加資料未提出 |

| 準備不足 | 事前調査や周囲説明・同意取りが不十分 |

| サポート軽視 | 専門家や自治体窓口との連携を怠ったため |

こうしたリスクを避けるためには正確な情報収集と丁寧な対応が求められます。

行政書士・不動産専門家が語る最新動向と申請コツ – 実務者目線の解説

近年の傾向として、市街化調整区域の建築許可には多角的な確認とスピーディな対応力がより重視されています。専門家によれば、下記の工夫が実務で役立つポイントです。

- 早期相談の徹底

初動で行政書士や不動産専門家に相談し、地域特有の運用や過去事例を事前に把握すること。

- 周辺住民への根回し

建築計画への理解を促すため、住民説明会を早めに実施することが推奨されています。

- 書類作成のダブルチェック

申請前に第三者チェックを行い、条件や添付書類の過不足を防げます。

- 最新の法改正・運用事例の把握

都道府県や自治体の公式サイト、専門家の情報発信を随時確認し、常に最新情報にアップデートすること。

特に市街化調整区域に家を建てる場合や、「親族向け分家住宅」「農地転用」などの特殊案件では、例外規定や自治体の運用例に注意が必要です。

建築費用や許可取得までの期間も物件ごとに異なるため、専門家の個別相談が最短ルートになります。

これらのポイントに着目することで、許可取得の成功確率が大幅に高まります。

市街化調整区域で建築許可を取得する際のQ&A – 費用・期間・再建築条件など実践対応

「建築許可 費用」「許可期間」「申請書類」「農地転用」「再建築の条件」「既存宅地判定」など多角的な質問を網羅

市街化調整区域で建築許可を取得する際、よくある質問には費用や期間、申請手続きの実務が挙げられます。代表的なQ&Aをまとめました。

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 建築許可に必要な費用は? | 30〜80万円が一般的ですが、内容や依頼先によって異なります。自治体の審査手数料に加え、測量・設計・申請代行の報酬が発生します。 |

| 許可取得までの期間は? | 3カ月〜半年程度を見込むのが安全です。行政ヒアリングや事前協議、必要な添付書類により前後します。 |

| 必要な申請書類は? | 建築許可申請書、位置図、配置図、既存宅地証明、登記事項証明書、周辺状況写真などが標準です。加えて自治体ごとの追加書類の有無も確認が必須です。 |

| 農地転用が必要な場合は? | 農地を宅地等に転用する場合、農地法5条等の手続きが不可欠です。転用許可が下りてから建築許可申請を行うのが原則となります。 |

| 再建築はできる? | 原則不可ですが、既存宅地制度や特例要件を満たす場合のみ再建築可能となることがあります。自治体相談が重要です。 |

| 既存宅地判定の基準は? | 昭和45年の都市計画法改正前に宅地で利用されていた事実があるかなど、土地の履歴を証明する書類提出が必要です。 |

このほか、「親族の土地に住宅を建てたい」「倉庫や店舗が建てられるか」といった個別相談も非常に多いです。用途や所有権、周辺環境によって可否が変動するため、詳細は必ず行政窓口で事前確認しましょう。

現場の行政担当者が語るリアルな相談内容と対応策

実際の市街化調整区域建築許可申請の現場では、行政担当者から下記のような具体的アドバイスがなされることが多いです。

-

早期の自治体窓口相談が重要です。 ほとんどの場合、事前協議で条件や必要書類が明確になります。

-

市街化調整区域において建てられる建物には社会的公益性が重視されます。 一般住宅でも、親族の分家住宅や農業従事者住宅、公益施設は許可されやすい傾向にあります。

-

宅地以外の土地では別途開発許可が求められるケースもあります。 宅地の判定・調査や農地転用許可取得が合わせて必要となります。

申請書の記載内容や添付資料に小さなミスがあると、不許可や再提出を求められることも珍しくありません。不安な場合は、行政書士などの専門家に事前相談するとスムーズです。

許可申請時に誤解されやすいポイントを明確に解消

申請時によく混同されるのが、「開発許可」と「建築許可」の違いです。

-

開発許可は「土地の区画形質の変更」、つまり宅地造成や分譲など大規模な土地改変時に必要なものです。

-

建築許可は、既存宅地や一定条件下での建築行為そのものにかかる許認可です。

また、市街化調整区域内でも「建築確認申請」が不要になるケースを誤解しやすいですが、原則として建築行為には建築確認が必要です。必要書類や要件、流れについては、下記のポイントを押さえてください。

-

申請の流れは事前相談→書類収集・作成→申請→審査→許可取得となります。

-

申請書類一式は1カ所もれなく揃えることが重要です。

-

費用や期間は事案ごとに差がありますが、必ず見積もりとスケジュールを確認してください。

建築許可申請は地域条例や都市計画法、農地法など多くの法令が絡むため、正確な情報収集と慎重な手続きが成功のカギとなります。

市街化調整区域で建築許可を進めるためのチェックリストと相談窓口案内 – 事前準備から申請後まで

許可取得に必須の確認事項リスト – 条件整理、書類チェック、インフラ整備など包括的なポイント

市街化調整区域で建築許可を進める際は、事前確認を徹底することが重要です。法律や自治体の基準を満たしていない場合、建築ができない可能性があります。以下のチェックリストを活用し、効率的な準備を進めましょう。

| 確認項目 | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| 建築予定地の現状 | 区域区分・現用途・地目の確認 | 農地や山林は用途変更が必要 |

| 許可要件の適合性 | 家族構成や公益上の必要性 | 親族要件や居住実績が問われる場合あり |

| 必要書類の準備 | 申請書、位置図、見取図など | 最新の書式を各自治体で要確認 |

| インフラ整備状況 | 上下水道、電気、道路接続 | 追加整備が必要な場合は費用増加 |

| 開発許可が必要か | 都市計画法第34条、43条等 | 住宅以外の建設や大型案件で必要 |

| 建築許可の期間と費用 | 申請から許可までのスケジュールと予算 | 許可には2~6か月、費用は10万円~数十万円 |

建築許可申請は、計画初期段階からすべての条件を整理し、予想される課題への事前対応が成功の鍵です。

専門家相談先・自治体窓口 – 効率的な相談・申請支援サービス一覧

市街化調整区域でスムーズに建築許可を取得するためには、専門知識を持つ窓口や専門家に相談することが不可欠です。以下の相談先リストを活用して、手続きの負担やトラブルを最小限に抑えましょう。

| 相談先 | 主な相談内容・優位性 |

|---|---|

| 市区町村 都市計画課 | 区域指定、条件判定、書式の案内 |

| 土地家屋調査士・行政書士 | 許可申請書類の作成や手続き代理 |

| 一級建築士・設計事務所 | 設計図面・建築計画、建築確認申請 |

| 不動産会社 | 現地状況や開発にまつわる情報収集 |

| 都道府県窓口(建築担当) | 大規模案件や複雑な許可申請時に有効 |

窓口では事前予約が必要な場合や、オンラインで資料提供・相談を受け付ける自治体も増えています。事務局の案内に従い、必要書類を揃えてから訪問すると効率的です。

初心者ができる情報収集法と調査の手順

初めて市街化調整区域で建築許可申請を検討する場合、信頼性の高い情報収集が不可欠です。不明点や不安を解消するために、以下の調査ステップを踏みましょう。

- 自治体公式サイトや都市計画図で区域区分・用途地域を調査

- 都市計画法第34条や43条を確認し、建築可能条件を整理

- 現在の土地利用状況や地目、インフラ状況を現地でチェック

- 必要となる建築許可証や開発許可証の取得方法や申請の流れを自治体窓口に聞く

- 成功事例やトラブル事例をネットでリサーチし、他者の対応方法や費用感を把握

分かりにくい用語や各種条件は、専門職や行政の案内資料を活用することで正確に把握できます。最新の情報を都度確認し、申請のタイミングや条件変更に柔軟に対応しましょう。