2018年の大阪北部地震をきっかけに、全国各地で注目を集めてきたブロック塀の安全対策。2025年4月1日から、「建築基準法」が約70年ぶりに大幅改正され、ブロック塀の高さや基礎・鉄筋・控え壁に至るまで新たな基準が一斉に義務化されます。

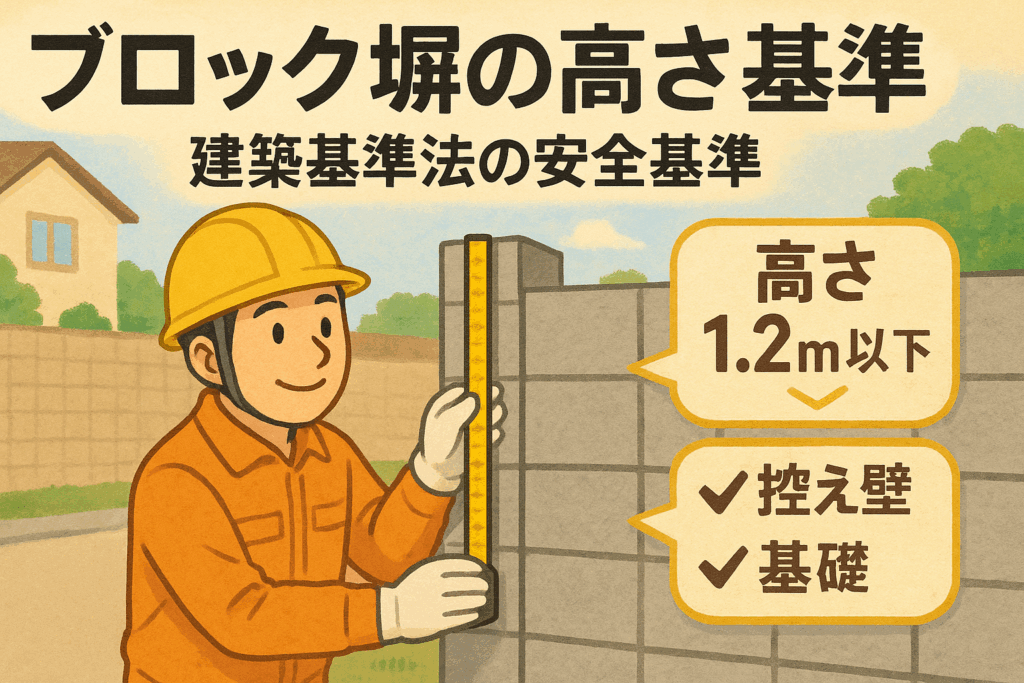

高さは「1.2m以下」、鉄筋は「縦横ともに間隔800mm以内」など、明確な数値が設けられ、控え壁の設置や建築確認申請も厳格に運用されることに。これにより「既存不適格」や違反塀の撤去・改修命令も現実味を増しました。

「将来の倒壊リスクは?費用は一体いくらかかる?補助金制度は本当に使える?」――こうしたお悩みを抱える家主や管理者の方は、決して少なくありません。「うちは大丈夫」と点検を後回しにした結果、“撤去費用で数十万円の損失”となったケースも。

専門家監修のもと、国土交通省や建築学会など公的機関の最新ガイドラインや実際の災害調査データをもとに、法改正の全体像から実務への影響、具体的な補助金活用まで徹底解説。「今すぐ知っておくべき、安全・コスト・合法化ノウハウ」がこの記事で手に入ります。

不安や疑問を手放し、安心して暮らせるための第一歩。ぜひ最後までご覧ください。

ブロック塀 建築基準法 改正の全体像と背景

ブロック塀の建築基準法改正は、地震などの自然災害による倒壊事故を未然に防ぎ、公共安全を高める社会的意義を持っています。都市部では老朽化したコンクリートブロック塀の安全性が大きな問題となっていました。今回の法改正により、塀の高さ・構造・控え壁などに対する基準がより具体的かつ厳格となり、違反に対しても罰則が明確に規定されています。

法改正のポイントを分かりやすく整理します。

- 地震、台風などに強い安全基準の明確化

- 既存不適格や違反ブロック塀への指導強化

- 国土交通省や自治体による適切な指導・監督制度の整備

- 撤去や補強に対する補助制度の充実

最新の建築基準法に準拠していないブロック塀は、安全対策と法令順守の両面から再点検が不可欠です。

建築基準法改正の目的と影響範囲の整理

建築基準法改正の最大の目的は、ブロック塀による事故の未然防止と住宅・通行人の安全確保です。特に過去の大地震で多発した倒壊事故を教訓に、基準が大幅に見直されました。

新たな基準や実質的な影響範囲は以下の通りです。

- 住宅だけでなく、公園・学校・公共施設の塀も対象

- 高さや控え壁設置義務、基礎の深さ、鉄筋や配筋など構造上の強度が厳密に規定

- 既存のブロック塀で基準に適合しない場合、改修や撤去などの対応が求められるケースあり

一般家庭の外構から公共インフラまで、安全と安心の水準が大幅に向上します。

2025年改正のポイントと国交省のガイドライン

2025年に施行される改正建築基準法では、国土交通省がガイドラインを策定し、ブロック塀施工や管理の厳格化が図られています。

下表に主な改正ポイントをまとめました。

| 項目 | 主な変更内容 |

|---|---|

| 高さ制限 | 1.2mを超える場合、控え壁設置と鉄筋補強が必須 |

| 控え壁の基準 | 3.4mごとに壁の厚さ・高さに応じた控え壁設置が義務づけ |

| 基礎・配筋 | 根入れ深さや鉄筋の径・間隔を明確化 |

| 適用開始 | 2025年〇月〇日施行予定 |

| 違反時の措置 | 指導・是正命令・罰則も強化 |

さらに、控え壁や基礎に関する細部の基準(JIS規格)、点検方法、撤去工事時の補助金制度(国交省補助金交付金)についてもガイドラインで解説されています。

ブロック塀 建築基準法 改正 いつから施行か

改正後の建築基準法は2025年に施行され、それ以降に新設または大規模な修繕を行うブロック塀が対象となります。

適用対象は以下の通りです。

- 新設するすべてのコンクリートブロック塀

- 既存不適格塀の増改築や移設、補強工事

- 特定行政庁が指導対象とする場合(違反や申告による現場調査含む)

すでに設置されている既存ブロック塀で基準を満たしていない場合も、一定の条件で改修や撤去が義務づけられる場合があります。

ブロック塀の定義・種類別扱いの違い

ブロック塀は「コンクリートブロック造」で建築基準法上の重要な位置づけを持っています。他の塀(竹垣、木塀、フェンスなど)と法的な扱いが異なる点に注意が必要です。

- コンクリートブロック塀…鉄筋・基礎・控え壁等、厳密な構造基準が適用

- 石塀/擁壁…土圧のかかるものや高さによっては独自の規定あり

- フェンス類…1.2mを超える場合、一定の基準や建築確認申請が必要になるケースもあり

また、控え壁の有無・間隔・高さの規準も構造ごとに異なります。

過去の事故や災害事例から見る法改正の必然性

過去の大地震や台風被害では、建築基準法違反や老朽化によるブロック塀倒壊が多発しました。

代表的な事故事例と改正の動機を整理します。

- 2018年大阪府北部地震…小学校のコンクリートブロック塀倒壊で児童が犠牲に

- 地震時のブロック塀倒壊事故…高齢者や通行人が下敷きになる被害が毎回発生

- 国土交通省から警告・勧告が繰り返された背景

建築基準法の改正は、こうした悲劇の再発防止と社会の要請に応えるために不可欠でした。今後も、点検義務や補助制度の活用など、適切な安全対策が重要です。

建築基準法に基づくブロック塀の具体的基準 – 高さ・厚さ・鉄筋・控え壁など詳細解説

住宅の外構や敷地境界で広く使用されるブロック塀には建築基準法上、明確な基準・規定があります。地震や老朽化による倒壊を防ぐため、高さ・厚さ・鉄筋の配置・控え壁の設置などが詳細に定められています。違反や基準未満の施工は安全性に重大なリスクをもたらすため、最新の法改正内容および国土交通省の指針もふまえて、各要素のポイントを解説します。

ブロック塀 高さ制限の詳細 – どこから測定し、何段積みが基準か具体数値を提示

ブロック塀の高さ制限は建築基準法施行令第62条に基づき、原則「2.2m以下」となります。これは地盤面から塀頂部までを垂直に測定したもので、1.2mを超える場合は特に安全基準が強化されます。基礎の根入れや控え壁の設置などの追加要件が求められるため、実務では高さ1.2mが大きな基準になります。

段数で表すと、一般的なブロックは高さ190mmで、1.2mまでの基準は「6段」まで。この制限を超える工事は、確認申請や鉄筋補強などが必須となります。

ブロック塀 高さ 1段あたりの寸法と制限の根拠

1段あたりの標準的なブロックの高さは190mm(センチメートルで約19cm)です。6段積むと約1.14mとなり、目地モルタル(約10mm)を加えて1.2mが実質的な上限となります。制限の根拠は「地震対策」と「倒壊防止」にあり、過去の震災時の被害状況から明文化されています。高さとともに、厚さも150mm以上(基準によっては120mmでも可)とされています。

ブロック塀 高さ制限 どこから測るかの実務的解説

高さの測定は「根入れ前の地盤面(外構仕上がり面)」を起点として、塀頂部のもっとも高い部分までの垂直距離で判断します。フェンスや装飾を上に載せた場合、ブロック部分のみをカウントし、フェンスは別基準になります。高さを誤って計測すると基準違反・認可不可となるため、正確な測定が求められます。

控え壁の法的義務と不要となる条件 – 控え壁 基準・間隔、後付け方法・費用について

控え壁(控柱)は、ブロック塀の長さに対し「安全性を高め、倒壊を防ぐ」ため義務化されています。1.2mを超える場合、3.4mごとに400mm以上突出した控え壁が必要です。ただし、L型擁壁や既存建造物に接続している場合、一部不要なケースもあります。後付け工事も可能で、費用は1基あたり5〜15万円前後が目安です。実施時は業者の現地調査と見積もりが重要です。

控え壁の代用・補強方法の最新技術紹介

控え壁の代用として、耐震補強金具や鉄筋ジャケット施工が普及。最新技術では、繊維強化プラスチック(FRP)による補強や既存塀の内側からの鉄筋追加工法などがあります。これにより大規模な撤去をせずとも補強が可能となり、費用や工期を抑えることができます。

代表的な補強方法:

- 鉄筋・横筋の追加配筋

- 布基礎の打ち換え補強

- 耐震ブレースの設置

- FRPラッピング施工

最新の技術や工法は施工業者や自治体の耐震診断サービスで確認しましょう。

ブロック塀に関わるその他基準 – 基礎構造、配筋、コンクリートの仕様

ブロック塀の基礎は布基礎が推奨され、根入れ深さは350mm以上、基礎幅は150mm以上が目安です。配筋に関しては、縦筋・横筋ともにJIS規格品の鉄筋を間隔800mmごとに充実させる必要があります。コンクリート強度は18N/mm²(呼び強度18)以上が標準で、耐久性・耐凍害性も求められます。モルタルは完全充填を徹底し、根入れ部分が短い場合は安全性が大幅に損なわれるため注意が必要です。

既存の違反塀(既存不適格)問題への法的対応 – 適法化や撤去命令のケーススタディ

既存不適格のブロック塀は、法改正後に現行基準を満たさない事例を指します。特に過去の震災後、点検や違反指摘されるケースが増加しています。国土交通省や自治体の助成金(交付金)を活用し「適法化=リフォーム」や「撤去」を進める事例が多いです。

法的には以下が主な対応策です。

- 不適格状態のまま放置した場合、行政指導や撤去命令の対象となる

- 居住者・管理者による自主的改修が推奨、費用補助制度もあり

- 万一倒壊・事故が発生した場合、管理責任問われるケースも

不安や疑問がある場合は、自治体の窓口や耐震診断士への相談が安心です。安全なコミュニティ形成のため、早めの対応が非常に重要とされています。

確認申請の新ルールと実務対応 – 4号特例廃止に伴う外構工事の変更点

最新の建築基準法改正により、ブロック塀を含む外構工事では、4号特例の廃止が大きな変化となっています。これにより、従来確認申請が不要だった工事も、一定条件下では申請義務が発生します。特にブロック塀の高さや構造が規定を超える場合、厳格な基準を満たす必要があります。

主な変更点

- 高さ1.2m超または補強構造不足のブロック塀で確認申請が必須

- 基礎や控え壁、鉄筋配置など規定の詳細化

- 既存不適格塀にも点検・補強・再申請の指導が強化

設置時の設計段階から、国土交通省や自治体の指針を参照しながら進めることが求められます。安全と法令順守の徹底が問われる時代です。

ブロック塀 建築確認 必要条件と申請フロー – 高さ制限超過時の申請義務と手続き詳細

建築確認申請が必要となるブロック塀の条件は、その高さや控え壁、基礎構造により異なります。下記の表で主要な基準と条件をまとめます。

| 項目 | 基準・条件 |

|:-|:-|

| 高さ | 1.2mを超える場合は申請必須 |

| 基礎 | 根入れ深さ30cm以上、幅15cm以上 |

| 鉄筋 | 縦筋・横筋ともに配置間隔規定あり |

| 控え壁 | 3.4mごとに設置、高さ1/5以上 |

| コンクリート | JIS基準品推奨、強度確保 |

申請フロー(高さ超過時など)

- 設計段階でブロック塀配置・高さ・構造を確認

- 必要条件を満たす設計図・計算書の用意

- 地元自治体等へ確認申請手続き (図面添付必須)

- 審査後、認可され次第、施工を実施

申請・施工の全過程で法的基準順守が不可欠です。

既存塀の確認申請 必要性と再申請のポイント

既存ブロック塀は「既存不適格」に該当することがあります。改正法では、既存塀であっても重大な構造欠陥が見つかった場合、所有者に補修または撤去を行政から指導されるケースが増えています。

再申請や対策の要点

- 明らかに基準を満たさない場合は速やかに改修・再申請

- 点検では基礎や配筋(縦筋・横筋)、傾き等を専門業者が調査

- 必要に応じて補助金や交付金の申請も活用

現存する塀が建築基準法の改正後も安全かつ合法であるかを、定期的な点検と行政指導との連携で確かめる姿勢が不可欠です。

コンクリートブロック塀 建築基準法 改正による申請強化の影響

コンクリートブロック塀に対する法規制や審査が強化されたことで、設計や施行業者には構造強度の十分な検討がより強く求められています。特に以下の点が明確化・厳格化されました。

- JIS合格品の使用義務化推奨

- 配筋・基礎・控え壁に数値基準を明記

- ブロック塀だけでなく門柱・フェンスとの接合部にも配慮

この影響で施工費用や設計期間がやや増えるものの、安全性と耐久性は飛躍的に向上します。

申請不履行時の罰則と行政指導の実例 – ブロック塀 建築基準法違反の法的リスク

建築基準法違反となると、行政の指導や勧告、命令が下される場合が多く、最悪の場合は撤去命令や罰則(50万円以下の罰金等)が科されます。過去には倒壊事故を受けて各地で行政指導が強化された事例があり、違反時のリスク管理は極めて重要です。

代表的な法的リスク

- 行政による是正命令・撤去命令

- 罰則の適用(罰金、再施工の指導)

- 万一事故が発生した場合の民事責任追及

違反防止のためにも、設計・施工・維持管理の全てのフェーズで厳しい自己チェックと専門業者選びが大切です。

建築業者や設計士の役割と責任 – 設計・施工で遵守すべきポイント

建築業者や設計士には、最新の建築基準法と国土交通省のガイドラインに基づく設計・施工が厳しく求められます。特に注意するべきポイントをリスト化します。

- 高さや基礎、控え壁、配筋など数値基準を事前確認

- JIS規格適合の材料選定

- 確認申請書類の作成および提出手順を正確に実施

- 既存塀改修時は耐震・安全診断を徹底

- 顧客へ最新法令や助成金、補助金情報の提供

施工業者の信頼性、実務知識、アフターサポートがトラブル防止のカギとなります。業者選定では、行政の認可業者や経験豊富な設計士を選ぶことも重要です。

ブロック塀の現状安全対策と点検ガイド – 家主・管理者向け実践的安全チェック法

ブロック塀は外構の美観や防犯に役立つ一方で、地震や老朽化による倒壊リスクも指摘されています。2025年の建築基準法改正を背景に、安全対策や点検の重要性がますます高まっています。家主や管理者として知っておきたい現状の安全対策と最新の点検ガイドを専門的に解説します。

ブロック塀 点検 項目一覧と見落としがちな危険サイン – 日常点検での必須チェックポイント

安全なブロック塀を維持するには、日常的な点検が不可欠です。以下の表は、点検時のチェック項目と特に見落としがちな危険サインです。適切な点検と早期対応で、倒壊などの重大事故を未然に防ぎましょう。

| チェック項目 | 見落としがちな危険サイン | 解説 |

|---|---|---|

| 高さ | 1.2mを超えていないか | 新基準では控え壁が必須 |

| 亀裂・ひび割れ | モルタル部分や目地の亀裂 | 水や霜で内部劣化の恐れ |

| 鉄筋の露出 | 配筋や鉄筋が見えている | 強度の低下・錆 |

| 基礎の状態 | 基礎が沈下・ひび割れ | 地盤沈下・安全性低下 |

| ブロックの浮き・傾き | ブロック間に隙間がある | 倒壊リスク大 |

| 控え壁の有無/状態 | 無い・損傷している | 基準違反・補強必要 |

主なポイント

- 高さの基準超過は建築基準法違反となる場合あり

- 小さなひびや鉄筋の露出は倒壊の予兆にも

- 自治体や国土交通省の最新基準に沿った点検推奨

倒壊リスクの予兆となる劣化・亀裂・配筋露出の見分け方

ブロック塀の倒壊リスクは目視で判別できる場合が多く、特に次の点に注意してください。

- 亀裂やひび割れ:横方向や斜めに走る幅0.3mm以上の亀裂は危険信号です。モルタル充填部や角の部分も念入りにチェックしましょう。

- 配筋(鉄筋)が露出:ブロックの端部やジョイント部で鉄筋が少しでも見えていれば要注意です。腐食や強度不足の目安となります。

- 基礎や控え壁の沈み・傾き:ブロック単体の歪みや基礎部分のヒビは倒壊リスクを高めます。

ブロック塀が傾いている、個別のブロックが緩んでいる場合なども早急な対策が求められます。気になる場合は、建築士など専門家の耐震診断を受けましょう。

定期点検の法的義務化動向と点検体制の整備 – 国交省の指導と自治体の補助制度

建築基準法改正後、ブロック塀の安全確保は家主や管理者の責務です。近年、国土交通省は点検体制の強化を指導し、多くの自治体で定期点検や自主点検の義務化が進んでいます。

主な法的動向

- 高さ1.2m超の塀は控え壁必須や配筋基準強化

- 新築・増改築時には必ず確認申請が必要

- 既存塀も「既存不適格」扱いとなる事項は改善指導の対象

主な補助制度例

- 自治体による無料点検や耐震診断の実施

- 国土交通省・地方自治体の撤去・補強費用交付金制度

定期点検や補助金活用の情報は、各自治体のホームページや国土交通省の案内で随時更新されています。点検・認定業者との連携を推奨します。

点検後の補強方法と補助金活用術 – 控え壁 後付け費用補助も含む最新情報

点検で危険が判明した場合は、迅速な補強・改修が必要です。国や自治体の補助金制度を活用すれば費用負担を大幅に抑えられます。

主な補強・改修方法

- 控え壁の後付け:1.2m超の場合は高さや間隔など基準に準拠した控え壁設置が必須

- 鉄筋・配筋やモルタル注入:露出やサビが見られる場合は再配筋や補強で安全性向上

- ブロック塀の撤去および軽量フェンスへの変更:コンクリートブロックを撤去して新基準に対応

補助金のポイント

- 「ブロック塀等安全対策支援事業」などで撤去・改修費を最大で8割助成

- 控え壁や補強工事にも一部自治体で補助金が提供

- 申請には点検結果の証明や施工業者の見積が必要なケースが多い

自治体によっては政策変更や予算上限があるため、計画的な申込と専門業者への相談が重要です。定期的なメンテナンスと法令遵守が、安全で快適な外構管理の基本となります。

ブロック塀リフォーム・撤去費用と補助金制度の徹底比較 – コスト透明化と申請時の注意点

ブロック塀 撤去費用の相場と実例紹介 – 築年数・構造別の費用傾向分析

ブロック塀の撤去費用は、構造・高さ・長さ・基礎の有無によって大きく異なります。一般的な相場は1mあたり6,000~12,000円ほどですが、鉄筋の有無や基礎がコンクリートの場合、10,000円を超えるケースもあります。築年数が古いほど劣化が進み、作業工程や処分費が増加する傾向です。

撤去時は、既存不適格の塀ほど補強や解体の手間がかかる場合が多いです。

| 塀の種類 | 相場(1mあたり) | 基礎の影響 | 処分費用 |

|---|---|---|---|

| 一般的なブロック塀 | 6,000~8,000円 | 少・浅いほど安い | 2,000~3,000円 |

| 鉄筋コンクリート塀 | 10,000円以上 | 基礎が深いほど高額 | 3,000円以上 |

依頼前は必ず現地調査と明細見積もりの取得が不可欠です。

ブロック塀 控え壁 後付けの費用と効果 – 補強工事の種類と費用対効果を解説

控え壁の後付けは、塀の強度向上に有効です。建築基準法では「高さ1.2m超または長さ3.4m超は3.4mごとに控え壁」を設ける基準が設定されています。控え壁を追加する費用は1カ所約30,000~50,000円程度が目安です。

<強化方法の種類>

- 鉄筋追加補強(縦筋/横筋)

- 後付け控え壁の新設

- コンクリート基礎の増設

後付けは古いブロック塀でも対応可能ですが、塀の劣化状況によっては全撤去・新設の方が安全性や長期コスト面で優位な場合もあります。控え壁の間隔や高さなど、建築基準法の遵守が必須です。

国土交通省の補助金・自治体交付金の最新情報 – 申請条件や申請手順の詳細

国土交通省や各自治体では、危険ブロック塀の撤去・改修に対し補助金や交付金を支給しています。主な条件は「建築基準法に不適合な塀」で、「道路に面していること」「倒壊等により安全を損なう恐れが高いこと」などです。

申請の流れは次の通りです。

- 自治体窓口で制度内容を確認

- 現地調査・必要書類の準備

- 事前申請・審査・承認

- 工事実施・完了報告

- 助成金振込手続き

| 補助対象 | 交付金額(目安) | 主な条件 |

|---|---|---|

| 塀の撤去 | 上限10万円前後 | 道路沿い・不適格 |

| 控え壁設置・補強 | 上限5万円前後 | 建築基準法に違反・自治体が指定する地域 |

申請前の自己判断では不足する場合があるため、各自治体や国土交通省の公式情報を必ず確認しましょう。

業者選定のポイントとトラブル回避策 – 見積もり比較のコツと契約注意事項

信頼できる業者選定は、コストとトラブル回避のためにも重要です。見積もりは複数業者から取得し、工事項目・撤去処分・運搬費の明細が記載されているかチェックしましょう。

<業者選びのポイント>

- 建築基準法や国土交通省の指針に精通しているか確認

- 既存不適格物件や控え壁後付けの施工実績

- 見積もり内訳が明快

<トラブル回避策>

- 契約書に「仕上がり」「撤去範囲」「追加費用」を明記

- 工事前後の写真を残す

- 補助金申請のサポート実績を問う

信頼性や口コミも活用し、工事後の保証やアフターサービスの有無も確認することで、安心して依頼できます。

ブロック塀の外構設計とフェンス設置の法的ルール – デザインと規制の両立を図る

建築基準法では、ブロック塀の設置に関して厳格な基準が定められています。安全性はもちろん、デザイン性も要求される現代では、基礎・鉄筋・高さ制限などを守りつつ、敷地や用途に合った構造が求められます。特にブロック塀とフェンスの組み合わせは、圧迫感を抑えながらプライバシーや防犯性も両立可能です。国土交通省の改正指針や各自治体の助成を活用し、法令違反とならない設計が重要です。既存不適格となる事例も増えているため、リフォームや新設時は最新の基準確認が不可欠です。

フェンス設置時の高さ制限と建築確認申請 – 総合的な高さ制限ルールと承認要件解説

ブロック塀とフェンスを組み合わせた際、高さ合計が1.2mを超える場合は控え壁が原則必要となり、2.2mを超えれば建築確認申請が必要となります。高さや構造の基準は次の通りです。

| 項目 | 基準値/要件 |

|---|---|

| ブロック塀高さ制限 | 通常1.2m以下 |

| 控え壁不要となる高さ | 1.2m以下 |

| 控え壁の基準 | 高さ1.2m超/長さ3.4mごとに設置 |

| 合計高さ2.2m超 | 建築確認申請必要 |

| ブロック塀基礎の根入れ深さ | 300mm以上など |

| 鉄筋・縦筋/横筋 | JIS規格準拠、必要箇所に配筋 |

控え壁の後付けや適合改修も増加しており、専門業者による定期点検も推奨されます。

控え壁不要の低塀デザイン実例 – 圧迫感解消と安全確保を両立させた施工例

控え壁不要の低塀デザインは、圧迫感を抑えつつ安全性も確保できるため人気があります。

- 1段から5段(約1.2m以下)で設置し、上部にフェンスを組み合わせる施工例が多い

- ブロック塀の基礎や配筋を厳守することで、控え壁がなくても強度を維持

- 視線を遮りたい部分には目隠しフェンスを設置し、通風や採光も確保

居住環境や用途に応じて、デザイン性・安全性・費用対効果のバランスが取れる設計が求められます。

ブロック塀以外の外構資材と構造基準比較 – コンクリート塀・組積造との違いや特長

ブロック塀以外にも多様な外構資材があります。それぞれの特徴と法規上の違いをまとめます。

| 資材種別 | 構造基準・要点 | 特長 |

|---|---|---|

| コンクリート塀 | 配筋・厚さ・基礎の規定が厳格 | 高耐久・重量感 |

| 組積造(レンガ等) | 目地・配筋・控え壁・高さ制限あり | 意匠性・柔軟性 |

| アルミ・スチール | 軽量、制限は低いが基礎施工は必要 | メンテナンス容易、デザイン多 |

法令上、資材ごとに根入れ深さや高さ制限、強度検査基準が異なるため、選定時には施工業者と仕様を十分確認しましょう。

外構設計時の法改正影響と今後のトレンド – エクステリア業界の最新動向

近年の法改正では安全性強化が最優先され、ブロック塀の設計・施工基準は一段と厳格化されています。例えば、建築基準法違反に対する罰則強化や、既存不適格の早期是正促進が進められています。今後は次のトレンドが注目されます。

- 省スペース設計や軽量資材の活用

- スマート外構(IoT防犯・自動開閉等)の普及

- デザイン性と安全基準適合を両立した新型塀やフェンスの開発

- 国土交通省や自治体による撤去費用補助金活用ニーズの増加

今後も定期的な耐震診断や最新規制のチェック、安全点検の継続が求められます。専門業者への相談や複数の外構プラン比較による最適化が欠かせません。

既存不適格ブロック塀の調査と合法化への手順 – 古い塀の安全確保対策

ブロック塀は地震や老朽化による倒壊リスクが高まりやすく、国土交通省が示す建築基準法での高さや基礎、鉄筋の基準を満たしていない既存不適格な塀は迅速な対応が求められます。不適格塀のまま放置すると重大な事故や建築基準法違反での罰則の対象となる場合もあります。安全で安心できる住環境を守るため、定期的な調査と適切な改修工事が重要です。

既存不適格塀の判定方法と調査ポイント – 専門家による安全診断の重要性

既存不適格ブロック塀の安全チェックには、下記のような専門的な診断項目が不可欠です。

| 判定項目 | 基準又は注意点 |

|---|---|

| 塀の高さ | 1.2mを超える場合は要注意。控え壁や鉄筋配筋が必要 |

| 控え壁の有無 | 長さ3.4mごとに適切な控え壁設置があるか |

| 基礎・根入れ深さ | 布基礎の有無と根入れ深さを確認 |

| 鉄筋の配筋・定着 | 縦筋・横筋がJIS基準・間隔で適正か |

| 老朽・ひび割れ | モルタルやコンクリート部分のひび割れ、傾きがないか |

専門家による現地診断を必ず行い、危険や違反の有無を数字や書類で明確に把握しましょう。

適法化の段階的アプローチと改修工事 – コスト削減と安全性向上を両立する方法

ブロック塀の適法化では、全面撤去だけでなく「部分補強」「控え壁の後付け」など段階的な対応が可能です。

- 耐震診断の診断結果で補強が必要か確認

- 必要であれば控え壁後付けや鉄筋補強による改修

- 上部のみを撤去しフェンス化することでコスト圧縮

- 一部更新で既存部分を活かす改良により工期も短縮

上記のように、状況に合った対策を選べば費用と安全性を両立できます。控え壁や補強工事は信頼できる外構業者に相談するのが安心です。

過去の是正命令例と行政対応の状況 – 実例による法令遵守の具体策

過去には、自治体による危険ブロック塀への是正命令や行政指導が実施されています。例えば、1.2mを超えて控え壁のない塀には早期改善命令が出され、所有者が自主的に撤去工事を実施した例も増えています。

| 事例 | 行政対応内容 |

|---|---|

| 小学校塀 | 地震後に倒壊リスク指摘、即時撤去命令 |

| 道路沿い塀 | 傾き・ひび割れ確認で重点調査、期限付き改善指導 |

| 個人宅塀 | 高さや鉄筋不足で部分撤去と控え壁追加の指示 |

法令遵守には、日常点検と早期対応が不可欠です。

住民負担軽減のための最新支援制度 – 補助金活用や相談窓口情報

国土交通省や自治体が推進するブロック塀撤去・改修費用の補助金制度を活用すれば、住民の経済的な負担を大幅に軽減できます。また、建築確認や補助金申請のための行政相談窓口も整備されています。

- 補助金額は地域ごとに異なり、費用の数割〜全額負担の例も

- 申請に必要なのは、専門家の診断書や写真・申請書類

- 最新の補助制度情報や専門相談窓口は自治体公式サイトや市役所窓口で確認

これらの制度を上手く利用すれば、安心・安全なブロック塀リフォームをより負担なく実現可能です。

権威ある専門家・公的機関情報とデータの引用 – 信頼性強化のための情報支援

国土交通省・建築学会など公的機関による資料と指針 – 公式ガイドラインの要点抜粋

国土交通省が示す「コンクリートブロック塀の安全点検の手引き」によれば、高さは1.2m以内、1.2mを超える場合は控え壁の設置や鉄筋の適切な配筋が義務化されています。建築基準法施行令第62条にも明記されており、控え壁の間隔は3.4m以下、高さ2.2m以上の塀は禁止となります。建築学会も、鉄筋コンクリート塀とブロック塀の違いを明確化した設計基準を発行し、基礎や配筋の強化を呼びかけています。

建築士や外構専門家の監修・見解 – 設計・施工のプロの意見と事例紹介

建築士や外構の専門家によると、適切な根入れ深さ(30cm以上)や鉄筋の縦筋・横筋の間隔・定着は建築基準法とJIS規格で求められる重要ポイントです。また既存不適格のブロック塀は、点検・補修・撤去の判断基準が明瞭化されつつあります。施工現場では「高さ1mを超える場合は控え壁必須」「控え壁の後付けや費用、基準違反の罰則」についても相談が多く、最新の基準に適合させることが安心施工の基本とされています。

最新の統計データ・全国調査レポート – 安全対策の効果と課題に関するエビデンス

全国自治体による2023年の調査では、確認申請不要だった既存ブロック塀の50%以上が法改正後に点検またはリフォームを受けています。地震後の倒壊被害件数は、適切な鉄筋・基礎・控え壁施工がされた区域では75%以上減少したというデータも示されています。一方で、補助金利用率や撤去・修繕の進捗に地域差があり、費用・施工業者の選定・維持管理などが今後の課題となっています。

参考リンク・資料集 – ユーザーが直接確認可能な信頼情報の案内

下記の公式資料やガイドラインは、ブロック塀の設計・施工・補助金申請など各種判断の根拠として活用できます。

| 項目 | リンク・資料名 |

|---|---|

| 国土交通省 – ブロック塀の安全点検手引き | https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/block.pdf |

| 建築学会 – コンクリートブロック塀設計指針 | https://www.aij.or.jp/ |

| 主要自治体 – 補助金要綱例 | 各自治体公式サイト参照 |

| 建築基準法施行令(e-Gov) | https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325M50000800032 |

根拠あるデータや専門家監修情報に基づく最新ガイダンスを必ず参考にし、法令改正に伴い自宅・事業所のブロック塀を見直す際には、これら資料の確認と専門家への相談が推奨されます。