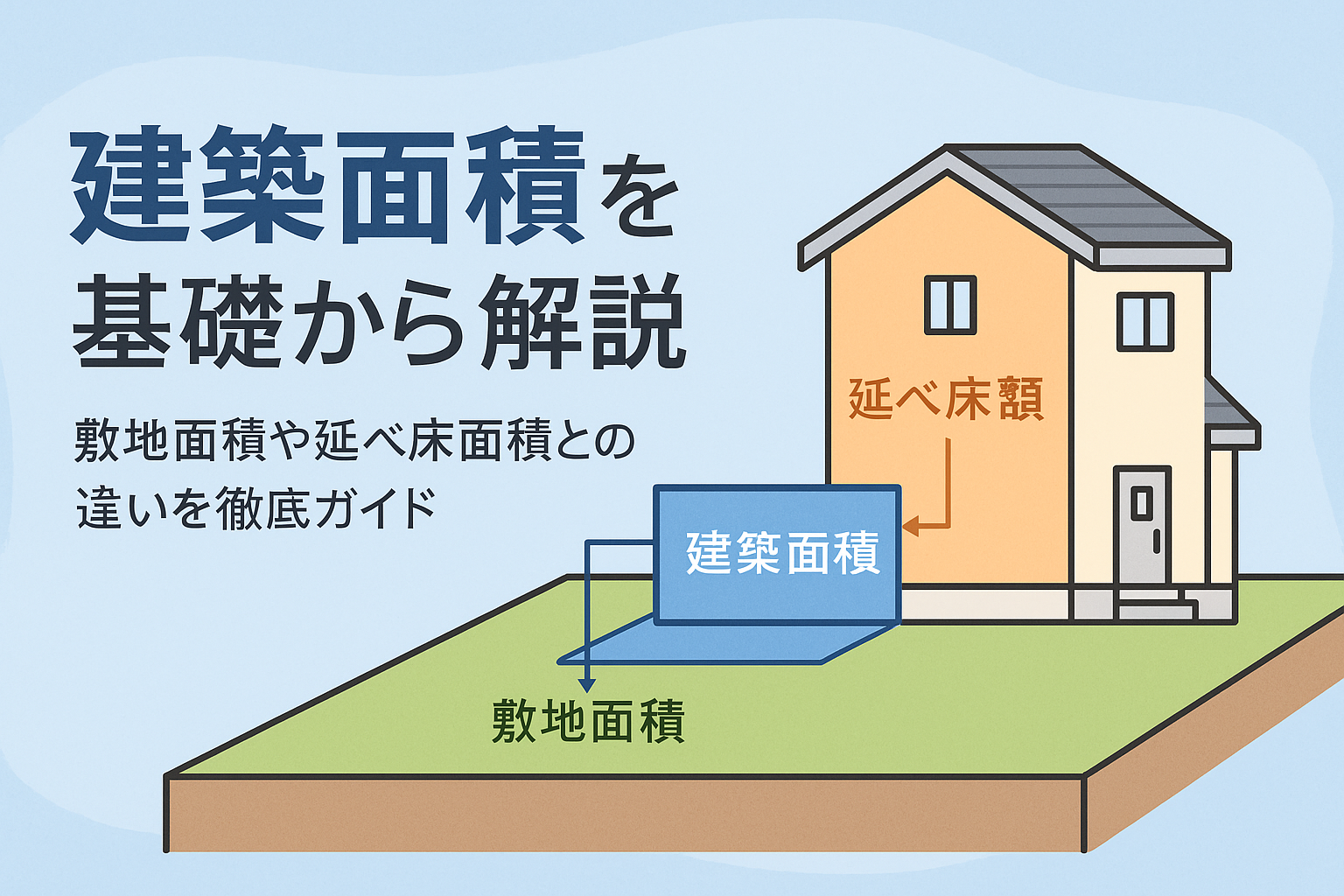

家を建てたり購入したりする際、「建築面積」という言葉に悩んだことはありませんか?「敷地の何%まで建ててよいのか」「バルコニーやひさしは含まれるのか」といった疑問は、不動産取引や住宅ローン審査、行政申請などで必ずと言っていいほど直面します。実際、建築基準法では「外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」と明確に定義されており、建ぺい率の算定には建築面積が厳密に問われています。

例えば、敷地面積が100㎡の場合、用途地域によって建ぺい率が50%なら、建築面積は最大50㎡までが原則。このルールを誤解していると、行政の指摘によってせっかくの設計や計画が一から見直しになるケースも珍しくありません。

建築面積の計算で見落とされやすいバルコニーや庇、地下部分の扱い、許容建蔽率の地域差など、知っておかないと「後から余計な費用や手続き」を迫られてしまうリスクも…。

「土地や家を最大限活用したいけれど、法律や数値の話は難しそう…」と不安を感じる方も大丈夫です。わかりやすい図解と実例、2024年現在の最新ルールを交えながら、建築面積の基本から実務・応用のポイントまで一歩ずつ徹底的に解説していきます。

最後までご覧いただくと、「自分のケースではどこまで自由に設計できるのか」がクリアになり、納得の住まいづくりや資産形成につながる知識が必ず身につきます。

建築面積とは何か–基礎知識と専門的な定義解説

建築面積とは、建物が敷地のどの部分をどれだけ占めているかを示す重要な指標です。一般的には、建物の外壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積を指します。建築計画や不動産売買、資産評価などさまざまな場面で利用されており、マンションや一戸建て、店舗など建築物の種類を問わず使われます。土地の利用効率や建築制限を算出するための基準にもなるため、非常に重要な概念です。法令や地域ごとの制限にも強く関係し、その正しい理解は安心できる住まいづくりや土地活用に不可欠です。

建築面積とはわかりやすく解説–初学者に向けた基礎ポイント

建築面積は「建物を真上から見たときに敷地をどれだけ覆っているか」を表したものです。たとえば、住宅やマンションの外壁や柱で囲まれた範囲の面積を計算します。建物の階数や高さには関係なく、1階ごとにその水平面で算出されます。バルコニーや庇など、突出部分の一部は条件によってこの面積に含まれる場合があります。

初心者の方は、下記のポイントを押さえておくと理解しやすいです。

-

建築面積=外壁中心線で囲まれた水平面積

-

階数・高さは関係しない

-

法律で細かく算定ルールが決められている

建築面積の法的定義と建築基準法施行令の見解–用語の正確な理解と解釈

建築面積は、建築基準法施行令第2条において「建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」と定められています。つまり、基準となるのは上から見た投影面積であり、内壁や構造体の種類は原則無関係です。建築確認や許可申請の際はこの定義に従って計算、申告が求められます。さらに、地域や用途地域ごとの建ぺい率や制限の基準になるため、法律上の解釈を正確に理解することが必要です。

建築面積とは屋根・地下・バルコニーの含まれ方詳細–対象範囲の具体例

建築面積に含まれるかどうかは、屋根やバルコニーなどの突き出しや特殊な部分がどうなっているかで異なります。主なポイントを表で整理します。

| 部分 | 建築面積への算入 | 備考 |

|---|---|---|

| 屋根 | 条件により算入 | 柱等で地面に支持された部分のみ算入されることが多い |

| バルコニー | 条件により算入 | 1mを超えるものや三方が壁で囲まれる場合は算入対象 |

| 庇(ひさし) | 条件により算入 | 高さや突出幅により緩和される規定あり |

| 地下部分 | 原則不算入 | 地表より上に投影されない部分は建築面積に含まれない |

各部分によって算入・不算入が法律や施行令で明確に定められているため、設計時や購入時には注意が必要です。

用語整理:建築面積・延べ床面積・敷地面積・建坪の違い

用語の違いを理解することは、住まいや土地選びにおいて大切です。以下のテーブルで整理します。

| 用語 | 定義 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 建築面積 | 外壁中心線で囲まれた1階部分の水平面積 | 建ぺい率計算、許可取得 |

| 延べ床面積 | 各階の床面積合計 | 容積率計算、査定・評価 |

| 敷地面積 | 土地全体の面積 | 建築条件、全体計画 |

| 建坪 | 建築面積の坪換算 | 不動産広告など |

類似用語でも算定基準や使われる場面が異なるため、正確な知識を持つことがポイントです。

延べ床面積とは具体的な計算ルールと実務上の扱い–条件ごとの計算法

延べ床面積とは、建物の全ての階の床面積を合計したものです。たとえば、2階建ての場合は1階と2階それぞれの床面積を足し算します。ロフトや吹き抜け部分は、条件により含まれないこともあるため、実務では図面や登記簿をもとに正確な数値を算出します。建物の用途や計画内容次第で、延べ床面積の考え方も変わるため、専門家と相談しながら計算することが重要です。

敷地面積との関係性と建ぺい率との重要な連動性–法制度上の連動ポイント

建築面積と敷地面積は、建ぺい率を求めるために密接に関連します。建ぺい率は「建築面積÷敷地面積×100」で求められ、この数値によって建物の規模や配置が制限されます。用途地域ごとに上限が設定されており、これを超える建物は建てられません。不動産購入や建築計画の際には、敷地面積と建築面積のバランスを考えることが望ましいと言えます。

建築面積の詳細な計算手順とルール–実例と図解で徹底解説

建築面積計算方法の基礎–外壁、柱中心線のトレース方法

建築面積は、建物を真上から見た時の水平投影面積を、外壁または柱の中心線で囲った部分で計算します。この面積は建築基準法上、建ぺい率や容積率を算出する際の基準となるため、誤算は許されません。計算時は以下の手順を守ることが重要です。

- 図面上で建物外形の外壁または柱の中心線をしっかりトレースします。

- ひさしやバルコニーなど、入り組んだ形状も正確に反映させます。

- 面積を算定するときは、部分ごとに分割し、合計値を出します。

外壁や柱の寸法が異なる場合は、必ず中心から中心への距離を計測してください。マンションや住宅、店舗など建物の種別を問わず、専有部分や共用部分の成立を確認しながら正確に計算することがプロでは必須です。

建築面積バルコニー1mルールと算入部分の正しい把握–よくある事例の具体比較

バルコニーの建築面積算入には「1mルール」が適用されます。これは、バルコニー・庇・出窓などが外壁から水平距離で1mを超える場合、その部分は建築面積に算入する規定です。天井や壁の有無、三方壁のバルコニー、袖壁のあるケースでは算入条件が細かく異なります。

| バルコニーの形状 | 水平距離1m未満 | 水平距離1m以上 | 算入の有無 |

|---|---|---|---|

| 天井・三方壁あり | 含まれない | 含まれる | 法的算入規定に準拠 |

| 天井なし・片持ち式 | 含まれない | 含まれる | 袖壁の有無を確認 |

ポイント:

-

1m以内なら面積に含めない

-

超えると超過部分が算入される

-

図面による厳格な確認が必要

施工時の小さな違いが計算に大きく影響しますので、現場ごとの事例を丁寧にチェックしてください。

建築面積庇1m後退ルールの誤解と注意点–行政解釈のポイント

庇(ひさし)についても、バルコニー同様に1m以内は原則建築面積に含まれません。1mを超える場合、その超過部分が建築面積へ算入されます。しかし、ルールの認識違いにより申請時の指摘ややり直しが発生することがあります。

注意点

-

庇は外壁からの水平距離で判断

-

駐輪場や玄関ポーチ上の庇も1mを超える部分があれば注意が必要

-

両端の袖壁や門型構造なども庇の範囲に含まれます

行政によって細部の解釈が異なる場合があるため、事前に建築指導課等へ必ず確認し、最新の施行令や基準を満たすことが求められます。

地階部分の扱いと地盤面からの高さによる不算入条件–基準の詳細条件

地下部分(地階)の建築面積算入には、地盤面からの高さがカギとなります。住宅の地階や半地下ガレージなどは、地上に突出しない限り原則として建築面積に算入されません。ただし、地盤面から1m超突出している場合、突出部分のみが面積に含まれる仕組みです。

-

地盤面から1m未満の突出→建築面積に含まれない

-

地盤面から1m以上突出→超過部分を算入

正確な判断フロー:

- 地盤レベルを設定

- 地階の屋根などが1m以上突出していないか確認

- 図面で高さを測定

この取り扱いを誤ると建ぺい率制限などに抵触する可能性があるため、細心の注意が必要です。

カーポート・ガレージ・ポーチ・中庭の建築面積への影響

カーポート、ガレージ、玄関ポーチ、中庭など建物に附属する構造物は、その規模・屋根や壁の有無によって建築面積への算入が異なります。

-

カーポート:屋根と柱のみの簡易構造でも1mを超える屋根が主建物に接していれば算入対象

-

ガレージ:三方壁やシャッター付の場合は原則算入

-

ポーチ:庇同様のルールで1m以内は不算入、超過部分は算入

-

中庭(コート):屋根がかかった部分は算入、オープン部分は除外

これらの構造物は住宅・マンション・店舗により扱いが異なるため、各物件の設計段階での詳細なチェックが不可欠です。各地域・行政の最新ルールに即して対応してください。

建築面積と法令制限の深堀り–建ぺい率・許容建蔽率・地域差

建築面積建ぺい率の計算方法と敷地面積制限の理解

建築面積は、建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。建ぺい率は、敷地に建てられる建築面積の割合を示し、土地利用の適正化や防災・景観を守るための重要な指標です。計算式は「建築面積 ÷ 敷地面積 × 100」で、各地域の用途地域や法令により上限が設定されています。例えば、住宅地域で建ぺい率50%の場合、100㎡の敷地なら50㎡が上限です。建ぺい率を超えると建築許可が下りず、設計にも直接影響します。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 建築面積 | 建物の外壁・柱中心線で囲まれた水平投影面積 |

| 敷地面積 | 建物を建てる土地の面積 |

| 建ぺい率 | 建築面積÷敷地面積×100(%で表現) |

| 建ぺい率上限 | 用途地域・都市計画で異なり、50~80%など |

数字や定義を確認し、正しい制限内で設計を進めることが不可欠です。

許容建蔽率の詳細–用途地域ごとの規制差を把握

許容建蔽率は都市計画法と建築基準法で用途や地域ごとに定められており、主な用途地域ごとに規制が異なります。住居系(第一種・第二種低層住居専用地域等)は30~50%、商業地域などでは80%が認められる場合もあります。角地や防火地域では緩和措置もありますが、近隣商業地域や工業地域では建蔽率が高くなる傾向です。

| 用途地域 | 一般的な建蔽率(上限) | 緩和条件等 |

|---|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 30~40% | 角地など条件で10%加算 |

| 商業地域 | 80% | 防火地域条件で可能な場合有 |

| 準工業地域 | 60% | 地域独自の条例あり |

こうした違いを把握し、設計段階で使える最大建築面積を算出することが重要です。

バルコニーや軒などの緩和規定の法的根拠

建築面積を算定する際、バルコニーや庇(ひさし)、軒などの一部は法令により建築面積から除外される場合があります。建築基準法施行令で「外壁から1m以内の庇・バルコニーなどは建築面積不算入」と定められており、エントランスポーチや玄関庇が1mを超えなければ緩和の対象です。ただし、出窓や3方囲いのバルコニーなどは、条件によっては算入されるため注意が必要です。地域や用途による条例も多いため、設計時には最新の規定を確認しましょう。

建築面積が建築許可や設計に及ぼす具体的影響

建築面積は建築許可の可否に直結し、設計にも大きな影響を及ぼします。例えば、敷地面積が限られている場合、許容建蔽率を超える設計はできません。特に都市部では、玄関ポーチや駐車場上部のバルコニーなど、細かな部分での面積カウントが住環境やプランニングに影響します。建築面積を抑える工夫には、面積不算入のバルコニーや庇の活用、容積率外の部分利用が有効です。不動産購入や住まい計画の際は、建築面積の扱いと地域条件をしっかり確認した上で進めることが将来的なトラブル防止に役立ちます。

建築面積に含まれるもの・含まれないものの判別ガイド

建築面積は建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指し、建築基準法で明確に規定されています。敷地や建物によって判断が迷いやすい部分も多く、屋根やバルコニー、庇(ひさし)、地下空間などの扱いもポイントです。建物を計画する際には「どの部分が建築面積に含まれるのか」「逆に含まれないのか」を正確に把握することが重要です。以下の表は建築面積に算入される/算入されない代表的な部分を整理したものです。

| 部分名 | 含まれるか | 主な判断基準 |

|---|---|---|

| 屋根(ひさし) | ○/× | 外壁から1m以上突出の場合原則算入、1m未満なら不算入 |

| バルコニー | ○/× | 床面が外気や地面から1m以上・三方壁で囲まれる場合は算入 |

| テラス | ○/× | 柱や壁で囲まれていれば算入、オープンで屋根なしは不算入 |

| 物置・車庫 | ○/× | 建物本体に付属し常設の場合は算入、移動可や仮設は不算入 |

| ロフト | × | 小屋裏利用で天井高1.4m以下・階数に含まれない場合は不算入 |

| 地下階 | ○/× | 地上に突出しなければ原則不算入、突出部分は算入 |

これらの基準は建築物の用途や構造、地域区分によっても違いがあるため、個別のケースで注意深く確認する必要があります。

バルコニー・ベランダ・テラス・ロフトの算入基準詳細

バルコニーやベランダ、テラス、そしてロフトには建築面積への算入基準に細かな違いがあります。バルコニーおよびベランダは、一般的に床が外部に出っ張り、かつ屋根や庇がある場合や三方以上を壁で囲まれた場合に建築面積へ算入されます。床が壁芯から1m以上張り出し、かつ屋根がその上にある場合が該当します。ただし、壁や柱が無いオープンなタイプは除外されることもあります。

テラスは地面とフラットに設置され、屋根や壁が無い場合は建築面積に含まれません。屋根や壁で囲まれていれば算入対象です。ロフトは、通常天井高が1.4m以下・床面積が直下階の半分未満などの条件を満たしていれば建築面積に含まれず、延べ面積にも含まれないケースが多いです。

-

バルコニー…三方壁+屋根で算入

-

ベランダ…構造により算入/不算入

-

テラス…屋根や壁で囲む場合は算入

-

ロフト…基準を満たすと原則不算入

実物写真や図解を用いた視覚的解説–イメージしやすい説明

複雑な部分は視覚的な解説が非常に有効です。例えば、外壁から突出した庇やバルコニーの場合、その突出寸法を図示することで、何cm以上で建築面積に加算されるのかが一目で理解できます。

-

屋根や庇が外壁から1m以上突出 → 算入

-

バルコニーの床が建物本体より1m以上張り出し、三方壁や屋根あり → 算入

-

ロフトは1.4m以下/床面積制限あり → 原則不算入

建築基準法施行令にもとづく図を確認することで、判断が難しい場合でも迷わずに対応可能です。掲載図解を参考に、各自の建築計画に役立ててください。

物置や車庫の計算対象判定と周辺建築物の扱い

物置や車庫の建築面積への算入は、構造や設置方法で異なります。常設型で建物本体に一体化している物置やガレージは建築面積に含まれます。一方、簡易な組立式や移動が可能な仮設のものは原則として含まれません。駐車場やカーポートは屋根や壁の有無で判断し、柱のみや屋根のみのカーポートでも延べ面積や建築面積に含まれるケースが増えています。

| 建造物種別 | 含まれる例 | 含まれない例 |

|---|---|---|

| 物置 | 常設・外壁接続 | 仮設・移動型 |

| 車庫 | RC・ビルトイン | 柱のみで屋根・壁なし |

| 駐車場 | 建物下・屋根有 | オープンエリア |

敷地内の目的や実際の建物との関係性も考慮し、判断基準を守って確認しましょう。

不算入となる条件と誤判断例の具体事例

建築面積に含めない条件を誤解すると、後の法規制違反や計画ミスの原因になります。よくある不算入条件は下記です。

-

外壁より1m未満の庇、屋根

-

壁または柱がないオープンなバルコニーやテラス

-

天井高1.4m以下・床面積制限を満たすロフト

-

仮設または一時的な物置や車庫

誤って算入してしまう例も多く、例えば「屋根だけの簡易カーポート」や「条件を満たしたロフト」を含めてしまうケースがあります。正確な規定をもとに、建築士や不動産専門家と相談しながら計画を進めることが大切です。

建築面積を住宅購入や設計で活用する方法

建築面積はどの書類に記載されているか確認の仕方

建築面積は住宅やマンション、不動産取引において重要な指標の一つです。主に下記のような書類で確認できます。

| 書類名 | 記載欄・備考 |

|---|---|

| 建築確認申請書 | 「建築面積」の欄 |

| 不動産登記簿謄本 | 「建物の表示」の欄 |

| 物件パンフレット | 仕様概要・面積一覧部分 |

| 固定資産税納税通知書 | 「評価額」計算根拠の記載欄 |

多くの場合、建築面積は「㎡」や「坪」で表示されています。建物図面や配置図にも明記されており、新築・中古購入時や設計段階でも必ずチェックされます。物件の広告や説明書には延床面積や専有面積と並記されるケースも多いので、内容をよく比較することが大切です。

建築面積の把握が住宅ローン審査や固定資産税に与える影響

建築面積の正確な把握は、住宅ローン審査や税負担額にも直接影響を及ぼします。

-

住宅ローン審査では、建築面積が小さい場合は相応の評価となり、逆に大きな建築面積は担保評価にもプラスに働きます。

-

固定資産税の評価では、建築面積が評価額の根拠となり、課税額の見積もりに使用されます。

また、建ぺい率などの法的制限は敷地面積に対して建築面積がどの程度まで認められるかを規定しているため、用途地域や土地の形状によって建築面積の上限が異なります。これにより税額やローン条件が左右されることがあるため、事前に書類と現状が一致しているかを確実に確認することが重要です。

建築面積を利用した敷地活用や設計上の工夫例

建築面積を適切に把握し最大限活用することで、限られた敷地でも快適な住まいを実現できます。

設計時に役立つポイントを紹介します。

-

建ぺい率ギリギリまで建築面積を活用し、広いリビングや多目的スペースを確保する

-

屋根や庇、バルコニーの設計によって建築面積に算入される・されない部分を工夫する

-

屋外テラスやポーチを有効活用し、法的な面積制限の範囲内で空間を広げる

【具体例】

-

バルコニーが3方向開放されている場合や1m未満の庇は、建築面積に含まれないケースが多く、居住スペースの有効活用が可能です。

-

敷地条件に応じて建物配置や形状を最適化し、日当たりや通風を確保しつつ、面積規制をクリアすることがポイントです。

このような工夫により、建築面積を最大限に活用した住まいづくりが可能となります。設計段階から専門家と相談して最適なプランを立てることが、土地と建物の価値を高めるカギとなります。

建築面積に関わる知識の応用と申請トラブル回避

建築面積の計算ミスで起こりやすいトラブル例

建築面積の算出で発生しやすいミスは、不動産取引や建ぺい率の審査に大きな影響を及ぼします。不正確な計算により、建築確認申請で却下されたり、現場調査で指摘を受けたりするケースが少なくありません。特にバルコニーや庇(ひさし)、屋根の張り出し部分は、面積へ含める条件を誤解して算入・不算入の判断を間違えやすいポイントです。また、地下や開放ポーチ、外壁からの測定法の誤認も多発しています。下記のような典型的なトラブルが発生しやすい項目です。

| 発生しやすいミス | 主な影響 |

|---|---|

| バルコニーや庇の過小算入 | 建ぺい率超過や申請書類の不備 |

| 地階や車庫の除外漏れ | 法的面積制限オーバーに気づかず設計に修正が必要 |

| 屋根・出窓の加算忘れ | 完了検査で追加工事や訂正を求められる |

| セットバック部分の誤算 | 建築許可そのものが通らず着工遅延 |

こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、法令や基準を正しく理解し、各部位の計算ルールの確認が重要です。

最新の申請書類と計測ツールを使った正確な算出法

近年では役所への建築確認申請時に求められる書類や計測方法がより厳格化し、正確な数値が求められています。利用すべき最新の計測ツール例を下記に整理しました。

| ツール名称 | 特徴 |

|---|---|

| レーザー距離計 | 柱芯や外壁芯までの正確な距離測定に最適 |

| CADソフト | 面積の自動計算・詳細な図面作成対応 |

| 建築申請書類作成アプリ | 法定様式と最新基準に自動で適合 |

計算時は外壁または柱の中心線で囲まれた水平投影面積を基準に、バルコニーや庇の長さや張出距離を正しく測定します。特に「1メートル以上張り出した屋根や庇は建築面積に含める」など、細かな規定を都度確認しつつ作業を進めましょう。また、CAD図面上で面積を自動算出した数値と現物の実測値を必ず照合し、書類へ明示することで誤申請リスクを減らします。

申請時に注意すべきポイントと役所とのやり取りのコツ

建築面積に関する申請で役所とスムーズにやりとりするためには、正確な面積算出と根拠資料の提出が不可欠です。下記のチェックリストを活用し、万全の準備で申請を進めましょう。

-

計算根拠が明確な図面(平面図・立面図・面積表)を添付する

-

バルコニー・庇・テラスの取扱い条件や距離の根拠を資料で明示する

-

地上・地下・ポーチ・屋根の各部算定基準を整理し担当者へ説明できる状態にする

-

役所担当者の事前相談を活用し、疑問や解釈相違があれば先に解消しておく

-

法令や自治体毎の細かなルール変更について逐次情報を収集し反映する

特に面積計算の根拠となる数式や法的解釈を明確に伝えることで、指摘や補正のリスクを大きく軽減できます。時間的ロスや費用増を防ぐためにも、最新情報の確認と万全の書類作成が重要です。

建築面積に関する最新の法改正・判例・公的資料の紹介

最新建築基準法改正ポイントと対応すべき実務面

建築面積に関連する建築基準法の最新改正では、住宅やマンション、店舗といった用途ごとに面積の算定基準が見直されています。2025年の法改正の主なポイントは、バルコニーや庇(ひさし)、屋根下スペースの建築面積算入条件の明確化です。バルコニーは、三方を壁に囲まれる場合や屋根の張り出しが2m以上の場合は原則建築面積に算入されるように変更されています。また、地下部分の扱いについても一部緩和され、地階の特定要件を満たせば建築面積に含まれないケースが増えています。日々の実務ではこれらの改正を踏まえ、図面段階での面積算定や行政相談が不可欠です。

| 項目 | 旧基準 | 新基準(ポイント) |

|---|---|---|

| バルコニー | 原則不算入、三方囲みは算入 | 屋根の張り出し2m以上は算入 |

| 庇(ひさし) | 1m未満は不算入 | 制限条件・面積詳細化 |

| 地下(地階) | 一定条件で不算入 | 緩和措置拡充 |

国土交通省や建築業界団体による基準・ガイドライン

国土交通省や建築業界団体から発表されている最新の基準やガイドラインは、建築面積の算出や確認の実務に大きな影響を与えています。例えば「建築物の外壁後退に関するガイドライン」や、「バルコニー・庇の面積算定基準に関するQ&A」など、設計段階で役立つ資料が公開されています。これらのガイドは建ぺい率や容積率の制限をクリアするための具体的な助けとなります。特に複数用途の複合建物や、リノベーション案件では、最新の指針に従うことでトラブル予防や法令遵守につながります。

最新情報は下記の内容にまとめられます。

-

建築面積算定の統一基準

-

バルコニーとテラスの区別

-

ポーチ・庇の算入判断フローチャート提供

-

実務でよく直面する疑問点へのFAQ

このような公的な基準やガイドラインを逐次確認することが、住宅や不動産関連業務の信頼性向上につながります。

トラブル防止に役立つ公的事例や裁判例の概要

建築面積をめぐるトラブルでは、実際に不動産取引や敷地境界、許可申請の現場で裁判に発展したケースがあります。公的な裁判例を見ると、バルコニーが建築面積に含まれるかが争点となった事例や、庇の突き出し長さによる面積算入の可否が争われた事案などが代表的です。不動産売買で面積の誤算定が重大な瑕疵となった判例や、申請と現状図面の不一致で建築許可が認められなかった事例も多数報告されています。

特に注目すべきポイントは、以下のような点です。

-

バルコニーや屋根部分の面積判断が法的争点となりやすい

-

壁芯・内法など測定方法の違いが争われる事案

-

最新ガイドラインを踏まえた対応が判決に影響

こうした裁判例や事例を把握し、過去のトラブル内容を事前に学ぶことで、計画や申請の段階でリスクを減らすことが可能です。最新の判例や行政資料も、建築面積の正しい理解と厳密な実務運用に不可欠となっています。

よくある質問総合解説–建築面積に関する疑問を一挙に解決

建築面積に含まれない構造物は何か?

建築面積を正確に理解するには、どの部分が含まれないのかを把握することが重要です。建築基準法では、建築面積に算入されない主な構造物が明確に定められています。具体例としては、1メートル未満のひさしやバルコニー、ピロティとしての空地、完全に地中に埋まっている地下室、屋外階段の一部などが挙げられます。

以下のテーブルで代表的な「非算入」構造物を確認しましょう。

| 構造物の種類 | 条件 | 含まれるか |

|---|---|---|

| バルコニー | 奥行1m未満、三方が壁等で囲まれていない | 含まれない |

| 庇(ひさし) | 出幅1m未満 | 含まれない |

| 屋外階段 | 地盤面から1m以内の部分 | 含まれない |

| 地下室 | 完全に地中にあり、出入口のみ地上 | 含まれない |

構造物の形状や用途によっても判断は異なるため、設計や確認申請の段階でしっかり確認することが必要です。

バルコニー・庇・玄関ポーチの具体的な判断基準

バルコニーや庇、玄関ポーチは住まいの快適性を高める重要な部分ですが、建築面積の計算では細かい基準があります。バルコニーの場合、奥行きが1メートル未満で三方が解放されていれば建築面積に算入されません。一方で奥行きが1メートル以上や周囲が壁などで囲まれていると、原則として建築面積に含まれます。

庇(ひさし)は、出幅が1m未満であれば算入されません。玄関ポーチは屋根付きで壁による囲いがある場合、原則として建築面積に含まれます。

判断基準の要点をリストにまとめます。

-

バルコニー:奥行1m未満・三方解放なら算入不要

-

庇:出幅1m未満なら算入不要

-

玄関ポーチ:屋根付き・壁囲い有は原則算入

適切な基準理解は建ぺい率の計算にも直結するため、注意しましょう。

建築面積や延べ床面積の違いをどう見分けるか

建築面積と延べ床面積、床面積は用途や計算対象が異なるため、混同しないことが大切です。建築面積は、建物を真上から見たときの“外壁や柱の中心線で囲んだ水平投影面積”を指します。一方、延べ床面積は各階ごとの床面積の合計となり、建物の総利用床面として把握されます。

比較しやすいように下記テーブルにまとめました。

| 用語 | 定義 | 計算対象 |

|---|---|---|

| 建築面積 | 建物の外壁や柱中心線で囲まれる水平面 | 1階部分の占有面積 |

| 延べ床面積 | 各階の床面積の合計 | 全フロア合計・吹抜除く |

| 床面積 | 各階ごとの床の面積 | 各階単独 |

建築面積と延べ床面積では、計算ルールや対象範囲が異なるため、建築計画や許認可申請の際に正確に区別しましょう。

車庫・カーポート・中庭の扱いとその計算方法

車庫やカーポート、中庭(パティオ)は、建築面積の算定時に特別な取扱いがされるケースが多いです。屋根付きの車庫やカーポートは原則建築面積に含まれますが、壁がなく三方以上が解放されている場合や、屋根の出幅が1m未満の場合は除外できる可能性があります。

テーブルで主な違いを整理します。

| 構造物 | 屋根の有無 | 囲いの有無 | 建築面積への算入 |

|---|---|---|---|

| 車庫 | あり | 壁あり | 含まれる |

| カーポート | あり | 壁なし・三方開放 | 条件次第で含まれない場合有 |

| 中庭(パティオ) | なし | なし | 原則含まれない |

設計段階で建築面積に含むかどうか十分に確認しましょう。計算を誤ると建ぺい率に影響し、違反の原因となるので注意が必要です。

建築面積の確認方法と書類の見方

建築面積を調べる際は、建築確認申請書や設計図面の「平面図」を確認することが基本です。特に配置図や各階平面図では、外壁や柱の中心線が示されており、建築面積が明記されています。また、役所や自治体の建築課に備え付けられている建築台帳記載事項証明書でも算定済みの数値が記載されています。

実際に確認するプロセスは以下の通りです。

- 設計図面(配置図・平面図)で外壁中心線の囲みを探す

- 建築確認申請書の建築面積欄を確認

- 必要に応じて役所で建築台帳記載事項証明書を取得

不動産購入時やリフォーム計画の際にも正確な面積把握が不可欠ですので、書類の見方を覚えておくと安心です。